2025.11.10

資産形成

デフレ脳のままでは危険!インフレ時代に生き残るお金の考え方

- #ライフプラン

- #投資

- #資産形成

目次

Toggle物価上昇、金利上昇、円安…。インフレへの変化の波が押し寄せる今、「昔の常識」でお金を扱うのは危険です。デフレ時代の感覚のままでは、気づかぬうちに貧乏になっていることも。経済が変化する状況下で必要なのは、“お金の価値”を正しく理解し、時代に合った考え方へシフトすることです。

本記事の要約

長引くデフレが終わり、物価高騰や金利上昇が進むインフレ時代へ突入しました。デフレ時代の「貯金・節約」といった古い常識のままでは、資産が実質的に目減りし、格差が拡大する危険性があります。本記事では、インフレがもたらすお金の価値の変化、住宅ローンへの影響、富裕層と貧困層の二極化の現実を解説し、時代に合わせた「お金の真実」を見抜く考え方と、インフレ社会を生き抜くためのマインドシフトを提案します。

インフレが進む日本の現状

長引く円安にトランプ関税、税負担の増加などのニュースを見て、不安を感じているのはあなただけではありません。日本は今、先進7カ国の中でインフレが最も進行。物価高騰は留まることがなく、財布のお金は以前よりも残りづらくなっています。物の値段も、お金の価値も変わっている時代に、昔の感覚のままでいると時代に取り残されてしまいます。

日本の将来はどうなる?

日本は1990年代初頭から2020年代初頭まで、長らくデフレ状態でした。そのため、インフレになると情勢が変わることに気づいてない人が多いです。まずは何がどう変わるのかを把握しましょう。

金利引き上げがもたらす家計へのインパクト

インフレになると住宅ローンや預貯金の金利が上がります。

2024年3月、金融政策決定会合でマイナス金利の解除が発表されました。世界各国と比べて、極めて低い金利が続いていた日本において、17年ぶりの利上げ。金利が上がると、住宅ローンの返済額が増えたり、企業の借入コストが増えたりと、出ていく金額が多くなります。

5,000万円の住宅を購入する際、金利の変動による月々支払額は以下の通り。金利が1%上がるだけでも生活費への影響は少なくありません。

▼変動固定金利型、元利均等返済、返済期間35年、ボーナス払いなしにて試算

| 当初金利 | 総返済額 | 毎月返済分 | 0.5% | 54,512,740円 | 129,792円 |

|---|---|---|

| 1.5% | 64,298,491円 | 153,092円 |

| 2.5% | 75,073,795円 | 178,747円 |

お金の価値が下がる現実と、広がる格差

インフレが進むと物の価格が上がり、同じお金で買える量が減ります。つまり、「お金の価値が下がる」ということ。

例えば、千葉県にある有名テーマパークの入場料はかつて4500円でしたが、今や9400円以上(2025年11月時点)。同じ体験を得るのに約2倍のお金が必要、言い換えると、お金の価値が半分になっています。

物価が上がり続ける中で、現金を銀行に預けているだけでは、実質的にお金の価値が目減りしていきます。預貯金では資産を守れない時代に突入しているのです。

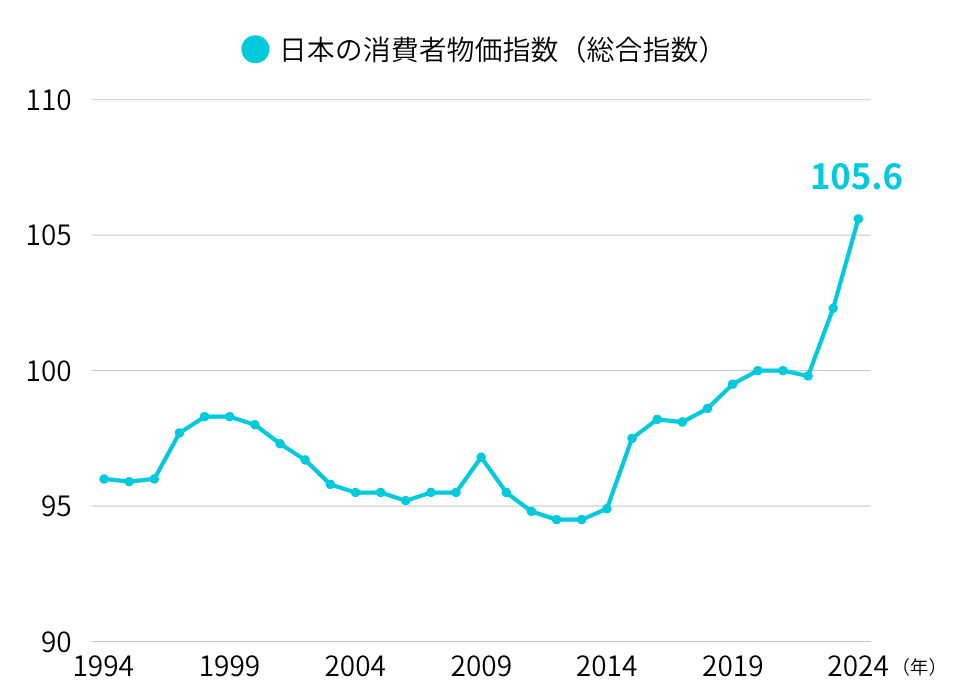

約30年間の日本の消費者物価指数(総合指数)の推移

一方で、株式や不動産、金(ゴールド)など、価値を維持・上昇させる資産を持つ人は、インフレによって資産価値が上がるため、結果的に“守りながら増やす”ことができます。

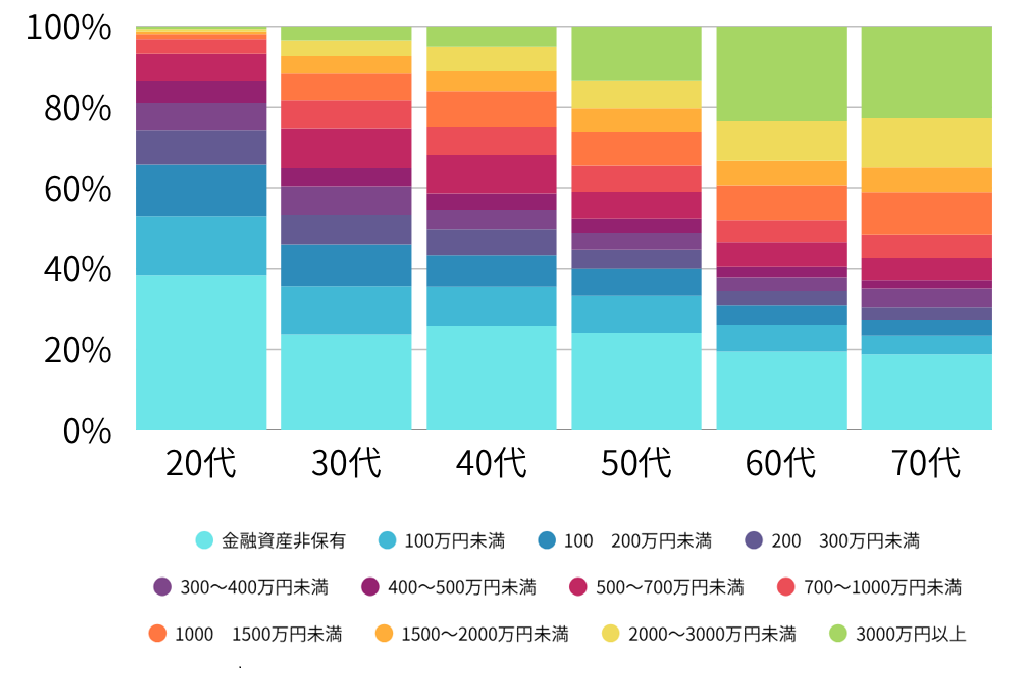

そうすると富裕層と貧困層の2極化が進行。持つ者と持たざる者の格差が広がり、中間層が少なくなります。金融資産保有額の内訳を見ると、年齢を重ねるにつれて、保有額に開きが見られます。

金融資産保有割合 年代別割合(二人以上世帯)

ニュースを鵜呑みにせず“お金の真実”を見る視点を

インフレになると経済が変わり、日々の暮らしにも影響する。ともすれば、社会科の授業で学んだことですが、ニュースでは物価高騰下での節約方法ばかりをクローズアップ。

30年近く続いたデフレにより、人々はデフレ脳でしか考えられなくなっています。報道されている内容だけを鵜呑みにすると、思考が乏しくなり、引き返すことができなくなるかもしれません。

時代に合ったお金の考え方へ

場所が変われば文化も変わるように、時代が変わるとマインドチェンジも必要。

従来は、住宅を購入する際、「購入金額の2~3割を頭金として準備する」というのが一般的な考え方でしたが、借入金利が下がるにつれて「頭金はゼロ、借りられるだけ借りる」という考え方が主流となりました。世の中の常識が変わるように、お金の常識も変わるため、これまでの経験則で判断しないことが大事です。

知らないだけで損をする?お金の考え方もアップデートを

人が生きていく上でお金は欠かせませんが、日本ではお金のことを学ぶ機会がほとんどありません。2022年度から高校の家庭科で金融教育が始まりましたが、お金の知識がある人はごく一部。正しい知識がないと、自分の資産を守ることができません。

経済構造が変わる?インフレとデフレの違いとは

インフレとデフレの変化は生活文化圏が変わるようなもの。例えば、日本では車は左側通行ですが、アメリカやカナダでは右側通行です。今いる状況が変わっても、行動を変えないままでは自分の身を危険にさらします。

状況が180度変わるインフレとデフレ

まずは“インフレとデフレの違い”を知ることが第一歩です。

| インフレ | デフレ | |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

| 合う投資 |

|

|

貧乏な人とお金を増やす人の決定的な違い

「自由に使えるお金が少ない」、「生活費は毎月ギリギリ、老後は不安ばかり」と、生活の不安を感じている場合は、まずデフレ脳からインフレ脳へ意識改革をしましょう。考え方が変わると、自ずと行動が変わり、良い方向に向かいます。

インフレ社会を生き抜く考え方へシフト

資本主義社会では、お金があるほど人生の選択肢は増えます。事実、お金持ちは時代の変化をいち早くキャッチし、投資を使い分けて資産を築いています。自分で学び、行動し、変化できる人だけが、未来を変えられるのです。

どんな将来を描くかはあなた次第

インフレとデフレは世の中の経済状況が逆転するので、正しい知識を持ち合わせていないと、「前進」と思っていても、実は「後退」していることもあります。このことを理解した上で、どんな未来を描くかはあなた次第。

デフレ時代の価値観は、もはや通用しません。「節約」「貯金」「安定」を重視するあまり、資産を減らしてしまう人が増えています。インフレ社会では、お金を貯めるよりも活かすことが生き残りの鍵。これまでの常識をアップデートし、変化に対応できる知識と行動を備えることが大切です。

FAQ

Q1.デフレ時代とインフレ時代で、お金の「常識」はどのように変わるべきですか?

A.デフレ時代は物価が下がり続けるため、「現金で貯金し、節約する」ことが賢明でした。しかし、インフレ時代では物価が上がり、お金の価値が下がるため、現金をただ預貯金しているだけでは資産が目減りします。この時代に生き残るためには、「お金を貯める」から「お金を増やし、活かす」という考え方にシフトし、投資などによる資産形成を重視することが重要です。

Q2.インフレで「持つ者と持たざる者の格差」が広がるのはなぜですか?

A.インフレ下では、現金の価値は下がる一方で、株式、不動産、金(ゴールド)などの現物資産や投資資産の価値は上昇する傾向があります。そのため、これらの資産を持っている富裕層はインフレによってさらに資産を増やすことができます。対照的に、預貯金だけで資産を保有している層は、実質的にお金が減っていくため、両者の間で資産格差が広がり、中間層が少なくなる「二極化」が進行します。

Q3.お金を増やす人は、インフレ社会においてどのような「情報」と「行動」を重視していますか?

A.お金を増やす人は、時代の変化をいち早くキャッチしています。デフレ脳を止めて、インフレによって価値が維持・上昇する資産(株式、不動産、金など)を使い分け、資産を効率的に構築・防衛する行動を取っています。長引くデフレ時代の常識に縛られず、リスクを理解した上で、新しい時代に合った資産運用を試す行動力を持っていることが決定的な違いです。

□ あわせて読みたい

Recommend